Basic firefighting course at Ilala Fire Station, excited to improve my knowledge, happy to have my new camera.

Activities

Requirements of resources report for fire station workshop

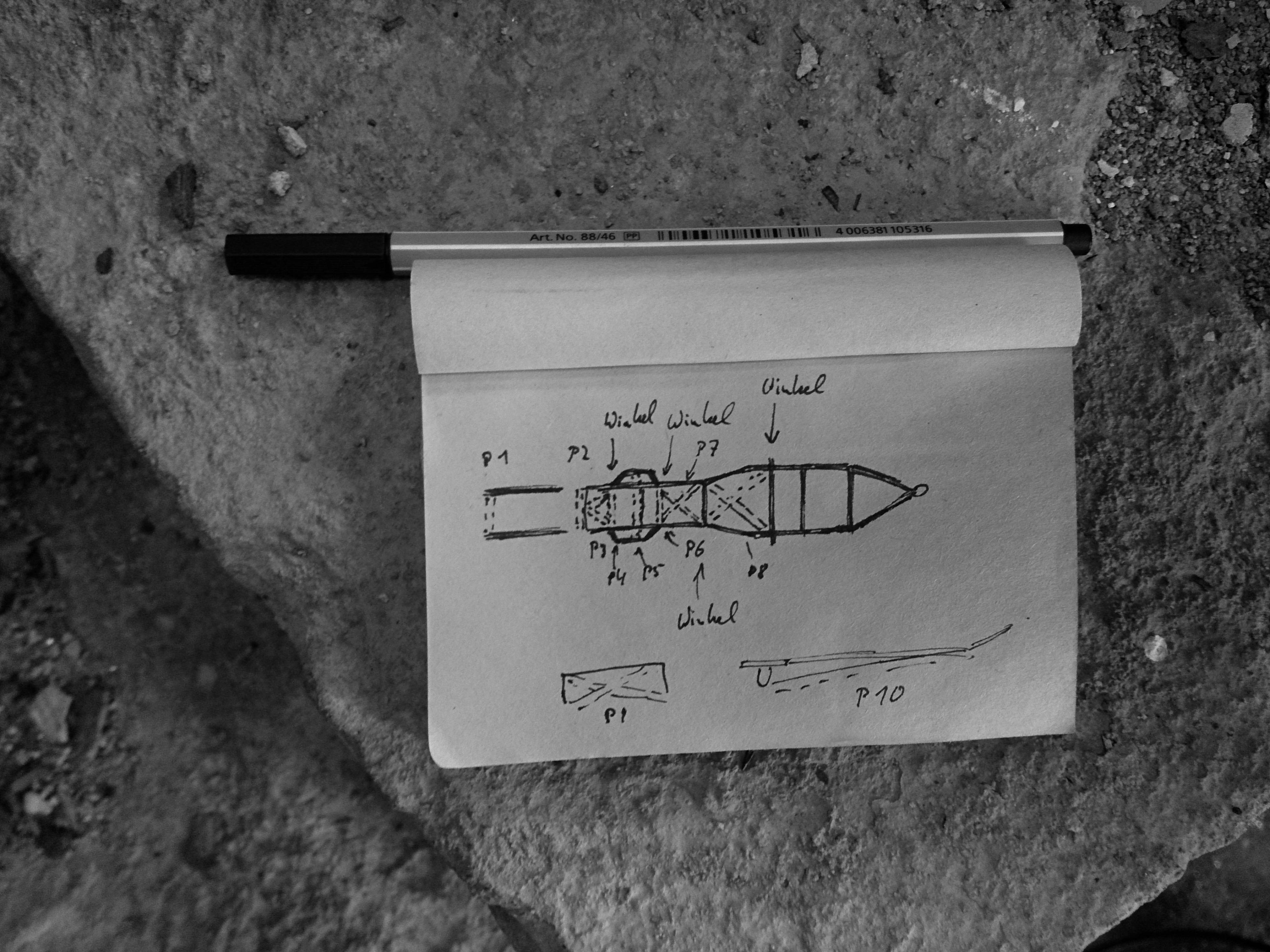

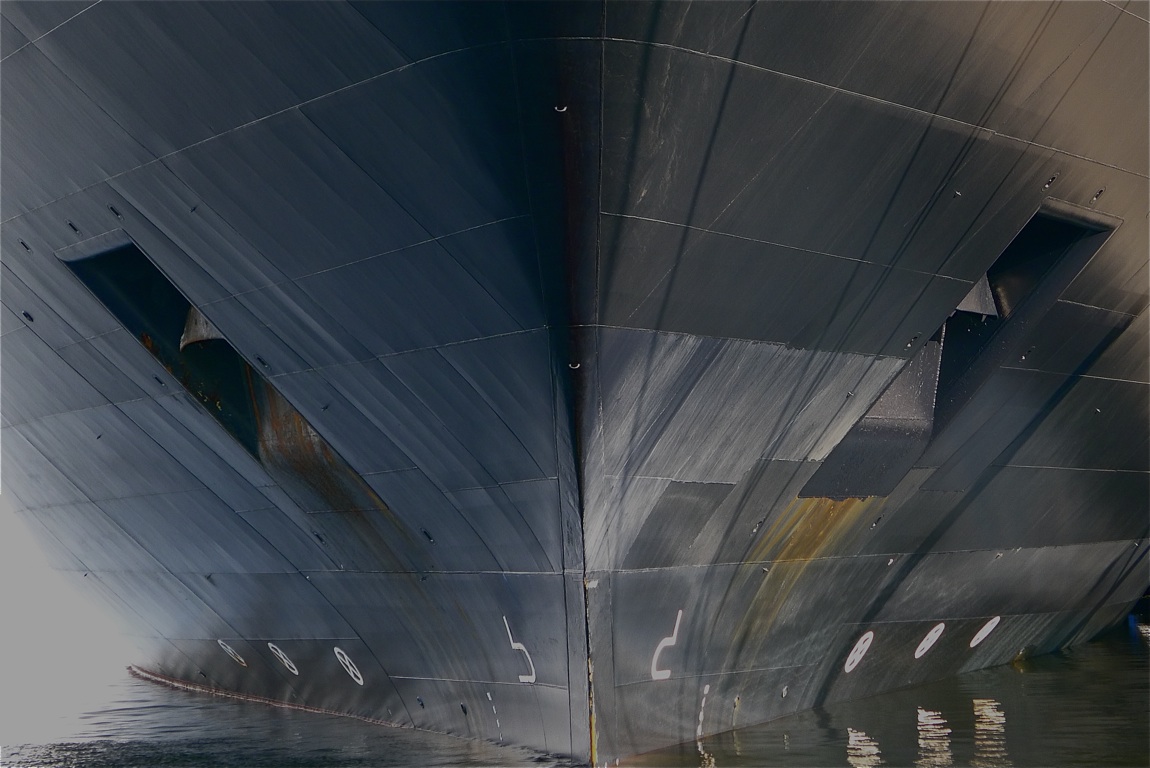

Resuming construction of boat trailer at Temeke Fire Station

Enforcing work on store room improvements at Ilala Fire Station

Proceeding with resident permit application

Images

An diesem Wochenende hat G. einen Traum verwirklicht, den er schon seit zwei Wochen gehegt hat: Er ist mit dem Fahrrad in die Wildnis aufgebrochen. Ziel: Die kleine Stadt Bagamoyo 50 Kilometer nördlich von Dar es Salaam, ehemaliger Sitz der deutschen Kolonialregierung und Zentrum des lokalen Sklavenhandels. Geschichte kombiniert mit wilder, unberührter Natur, das kann nur Afrika sein. Vorneweg: G. ist keinen Buschmännern begegnet, ebensowenig wie sein Freund L. von einer giftigen Schlange gebissen wurde. Es war auch nicht so, dass sie einfach in die Wildnis aufgebrochen wären. G. hat sich auf Google Maps alles genau angeschaut und die Satellitenbilder der schwierigen Stellen in Schwarz-Weiß ausgedruckt und von Hand den Weg eingezeichnet, falls die Elektronik ausfallen sollte. Es war also eigentlich eine recht moderne Tour, eine, die ohne die nur im Internet verfügbaren Informationen nicht möglich gewesen wäre. Andere Informationen waren dagegen im Internet nicht erhältlich, beispielsweise die Anzahl der zu durchquerenden Militärsperrgebiete, der platten Reifen unterwegs und der potentiell kritischen Situationen mit anderen Menschen in abgelegenen Gebieten (1/5/1). Folglich war G. schon ziemlich aufgeregt, als er am Freitagabend schlafen ging.

Um halb sechs klingelte der Wecker, Frühstück, Gepäck aufs Fahrrad laden, obenauf Pumpe, Flickzeug, Wasser und ein Holzstock (zum Öffnen von Kokosnüssen oder zum Erwecken eines wehrhaften Eindrucks). Dann ging es los. Die erste Strecke bis Mikocheni war einfach, da G. sie schon kannte. Danach ging es immer weiter durch die Vororte, G. trat in seine erste Schlammpfütze, doch er hatte Wanderstiefel an. Er klemmte sein abgefallenes Schutzblech wieder an, dann ging es weiter. Gemeinsam mit einem Rastafari, der Reggae auf seinem Ghettoblaster hörte, erklommen G. und L. einen Hügel und schlängelten sich weiter durch das Umland von Dar es Salaam, an kleinen Läden vorbei, Schulen, Häusern, Ziegen und Menschen, die ihrer Arbeit nachgingen. Sie kamen an einer Gegend vorbei, die komplett überflutet war und in der fast alle Häuser abgerissen waren. Nur eine Villa stand einsam im Wasser herum, daneben ein Auto. Wer die beiden dort wohl zurückgelassen hatte? G. sah seinen ersten Mangrovenwald, wo kleine Krebse im Schlamm herumrannten. Wasservögel flogen auf, als G. sich näherte, um sie zu fotografieren. An einem Abzweig las G. ein Schild, das irgendetwas mit dem Militär zu tun hatte und irgendeiner geschlossenen Straße. Sie fuhren auf einer sehr leeren Piste weiter. Irgendwann sahen sie zwei Männer die am Straßenrand standen. Einer trug eine Tarnhose. Achtung, Straßenräuber, dachten G. und L. und beschleunigten sie. Die Aufforderung zum Anhalten überhörten sie geflissentlich, denn das wäre ja gefährlich. Gut, dass in Tansania nur wenige Sicherheitskräfte Waffen tragen. Sie kamen an eine große Teerstraße vor einem Kasernentor. Ein Offizier in Zivil blaffte sie an, woher sie kämen und wohin sie wollten. Nachdem sie sich entschuldigt hatten und G. ein wenig seine Zugehörigkeit zum Innenministerium hatte heraushängen lassen, durften sie weiterfahren, auf einer großartigen Asphaltstraße, die allerdings öffentlich war. So kamen sie in die nächste Siedlung. G. und L. verfuhren sich ein wenig, doch sie fanden mit Internetunterstützung eine Furt, die sie überquerten, um zur Route zurückzukommen. G. durfte sich noch ein wenig verdient machen, indem er einem Motorradfahrer half, seine Maschine den schlammigen Hang hochzuwuchten. G. ist sich nicht immer sicher, aus welchen Motiven er in diesen Situationen hilft. Einerseits wäre es unfair gewesen, den Menschen mit seinem Motorrad alleine zu lassen. Andererseits könnte die Hilfe auch eine gute soziale Absicherung sein. Der Motorradfahrer erlebt einen Weißen, der nicht mit einem großen Geländewagen herumfährt und sich mit Politikern trifft, die er höchstens aus dem Fernsehen kennt, sondern etwas Handfestes zu seinen Gunsten tut. Er wird das vielleicht seinen Kollegen erzählen, wenn er sie an der nächsten Kreuzung trifft und sie werden in einem Umkreis von bis zu zehn Kilometern freundlich zu den weißen Touristen sein, wenn zufällig jemand da ist, der die Story kennt. Bei einer kurzen Rast unter einem großen Mangobaum unterhielten sich G. und L. mit dem Fahrer eines kleinen Lastwagens. Diesem begegneten sie tatsächlich im Verlauf der nächsten zehn Kilometer immer wieder und sie grüßten einander. Nach der nächsten Furt hatte G. einen Platten. Das nächste Dorf war glücklicherweise nur einen halben Kilometer entfernt. Nach einer lustigen Unterhaltung mit den Männern, die unter einem Baum Fahrräder reparierten, war der Flicken fertig und es konnte weitergehen. Die Männer fragten unter anderem auch, ob G. schon verheiratet sei. Wenn er dies verneint, herrscht oft große Ungläubigkeit, denn in Tansania liegt das durchschnittliche Heiratsalter nach Gs. Wahrnehmung deutlich tiefer als in Deutschland. Auf die Frage, ob G. denn in Tansania heiraten wolle, antwortet er meist, dass es schwer sei, zwei Heimaten zu haben. Die meisten Menschen, die G. auf der Straße getroffen hat, haben das Thema aber auch nicht mit großem Ernst vertieft, sodass meistens viel gelacht wird. Die Männer wünschten G. und L. eine gute Reise und es ging weiter. Die Straße wurde schmaler und nach einem langen Anstieg in der inzwischen fast mittäglichen Hitze beschlossen die beiden Reisenden, dass es Zeit für eine Rast wäre. Sie setzten sich in den Schatten eines Mangobaums zu einigen Benzinhändlern, die ihre Flaschen auf einem Tisch an der Straße stehen hatten. G. ging los und kaufte Reis mit Bohnen und einen frittierten Fisch, nachdem sie die komplette Schokoladentafel, die G. dabeihatte, zusammen mit den Verkäufern aufgegessen hatten. Endlich Kohlenhydrate! Zum Nachtisch gab es noch eine fantastische Mango.

Dann wurde es ernst. Die Einöde begann. Zunächst trafen sie noch einen Jungen, der in die gleiche Richtung unterwegs war und auf einer Farm wohnte. Danach kamen sie in ein Gebiet, wo eine Oberschichtsiedlung mitten ins Nichts planiert werden soll. Bisher zeugte davon eine Schotterpiste, eine Schranke mit Wachhäuschen und ein betonierter Straßengraben. Dann begann ein illegales Sandabbaugebiet. Laut dem Satellitenbild mussten sie die erste Straße links nehmen. Auch wenn G. in solchen Gegenden immer gut schaut, wird man meistens früher gesehen, als man sieht. Ein Mann rief zu ihnen hinüber, dann wurden drei weitere sichtbar und ein Mann weiter weg. Eine schlechte Piste führte hinunter in eine Sandgrube. War das schon der Abzweig? G. und L. überlegten hastig, ob sie rasch weiterfahren sollten, denn die Männer näherten sich. Dazu sollte man sagen, dass der illegale Abbau von Sand zu den weniger hoch dotierten Arbeiten in Tansania gehört. G. stellt sich soziale Kohäsion manchmal als Sandkuchen vor. Wenn das Wasser bzw. das Geld fehlt, beginnt es zu rieseln. Ein wichtiger Faktor neben den Wohlstandsunterschieden ist in Gs. Sicherheitswahrnehmung auch die Sesshaftigkeit des Gegenübers. Kein noch so armer Mensch würde einen Reisenden mitten in seinem eigenen Dorf ausrauben. Das würde zu sozialer Ächtung führen, zumindest in Tansania. Die Anwesenheit von Frauen wirkt zudem auch entschärfend. Schwieriger sieht es bei entlegenen Gegenden aus, in denen sich nur nicht-sesshafte Männer aus niederen Einkommensschichten aufhalten, in die z.B. Motorradkuriere und Sandarbeiter fallen. Deshalb waren G. und L. ein wenig nervös. Die Männer erwiesen sich aber als recht freundlich und wiesen wegen der nicht optimalen Verständigung den Reisenden den Weg zum Meer. Die grobe Richtung stimmte aber, sodass G. und L. den Abzweig fanden und durch eine Savannenlandschaft weiterfuhren. Dann hatte L. einen Platten. Da sie sich an einer Strecke befanden, wo sie weitere Menschen gesehen hatten, die zur o.g. Gruppe gehörten, schlugen sie sich ein wenig ins Gebüsch. Dort flickten sie im Halbschatten den Schlauch und setzten den Weg fort. Inzwischen war es Nachmittag, der Verkehr hatte abgenommen. Sie kamen an eine Salzgewinnungsanlage, riesige Teiche, daneben eine Hütte mit einem großen Stapel Salzsäcke. Niemand war zu sehen und G. und L. setzten den Weg fort. Es ging weiter auf einem Pfad. Hier war der Teil der Strecke, indem sie zweihundert Meter irgendwie nach Westen mussten, was auch gut klappte. So fanden sie eine Fahrspur und stellten, als sie losfahren wollten, fest, dass L. erneut einen Platten hatte. Sie versteckten sich im Unterholz und flickten auch diesen. Zurück auf der Fahrspur war dann der andere Reifen platt. Hinter einem Strauch wurde auch dieser geflickt. Als ein Motorrad auf der anderen Seite der Wiese vorbeifuhr, kauerten sich G. und L. ins Gebüsch. Dann kamen sie an eine weiter Salzfarm. Ein Hirte lag im Schatten und bewachte seine Kühe. Endlich waren sie wieder an einer Piste, die auch von Google verzeichnet wurde. Diese war allerdings extrem sandig und schwer zu fahren. Eine Frau rief den Reisenden von ihrem Gehöft einen Gruß zu. Es wurde langsam Abend. Sie hielten noch kurz bei einer Familie auf einem kleinen Hof an und bekamen die Einladung, wiederzukommen. G. möchte dies gerne irgendwann tun, um die Gegend noch ein wenig zu erkunden. Die Salzteiche und die Kleinbauern erschienen ihm deutlich freundlicher als die illegalen Sandgruben, die den unbändigen Bauhunger von Dar stillen. Zurück auf der Straße hatte L. seinen vierten Platten. Die Ankündigung, beim nächsten Platten einfach das Flickzeug hinzuwerfen und so schnell wie möglich das Weite zu suchen, löste G. nicht ein. Er fand stattdessen zum ersten Mal eine Cashew-Nuss, die noch an ihrer Frucht hing. Es gibt in der Gegend zahlreiche Bäume, was sich auch in den Snacks niederschlägt, die an der großen Landstraße angeboten werden. G. schickte C. eine Positionsmeldung, auf der nur eine Straße und die Stecknadel im Vorschaubild erschienen. Doch anschließend fanden sie rasch den richtigen Abzweig und kamen bald in ein kleines Dorf. Dort gab es wieder Trinkwasserflaschen, sodass G. und L. umringt von neugierigen Kindern ihre Vorräte wieder aufstockten. Irgendwann sahen sie das ersten Bajaj (Ape-Taxi), das schon zu Bagamoyo gehören musste, da die Gefährte auf halbwegs feste Straßen angewiesen sind. Als sie schließlich an die Teerstraße gelangten, mutete ihnen diese ein wenig wie ein Wunder an. Irgendwann endete die Teerdecke wieder, es folgte ein Rattenschwanz in der zunehmenden Dämmerung. Irgendwann kamen sie auf das Plateau vor Bagamoyo. Die über den Tag aufgebauten dunklen Wolken schickten ihnen kalten Wind entgegen, ein paar Tropfen fielen. Mit dem Blick auf das Meer und den im Wind schaukelnden Palmen genoss G. die Szenerie sehr. Irgendwann waren sie in Bagamoyo. Vor der Kunsthochschule (eine der bekanntesten in Tansania) rief G. C. an, die F. schickte, um sie abzuholen. Die italienischen Freiwilligen wohnten ganz in der Nähe. G. und L. wurden herzlich aufgenommen, es gab Pasta zum Abendessen. Etwas besseres hätten sich die beiden nicht wünschen können. Ein wenig klischeehaft war es natürlich, aber Nudeln sind doch etwas internationaler und leichter erhältlich als Kloßteig oder richtige Bratwürste, weshalb die Deutschen bei ihrem Essensplan wohl weniger an lokalen Essenstraditionen festhalten. Dankbar fielen G. und L. auf ihre Matratzen.

Am nächsten Morgen brachen sie zu einem leckeren Frühstück in einem Hotel am Meer auf. Dort gab es am Pool richtiges Müsli. Das war der luxuriöse Teil der Tour, denn anschließend fuhren sie noch an einen Strand an einer Lagune, wo es noch ein Picknick gab, bevor sich G. und L. herzlich von ihren Gastgebern verabschiedeten und nach Hause aufbrachen. Sie prügelten ihre Fahrräder die Hauptstraße hinunter, verschlangen an einem Kiosk ein weißes Toastbrot, zwei Orangen und schluckten eine wunderbar künstlich schmeckenden Limonade hinunter. In der Dämmerung kamen sie zu Hause an. Sie hatten die Wildnis überlebt.

Die Bilder der Tour sind hinter diesem Link zu finden.

Weekend trip

Going to Bagamoyo to see other volunteers // Facing technical problems // Exploring rural area between Dar and Bagamoyo // Finally arriving after 12.5 hours // Enjoying delicious pasta // Going to a beautiful lagoon // Riding back to Dar es Salaam

Gestern hat G. eine Nachricht von einem bekannten tansanischen Musiker bekommen. Dieser kennt Gs. Chef, der wiederum den Kontakt zwischen den beiden hergestellt hat. Dieser lud ihn ein zu einem Konzert mit seinem neuesten Lied „Najaribu“ (I am trying). Endlich, dachte sich G., der den halben Tag im Immigration Office herumgesessen hatte, um endlich die dringend benötigt Visumsverlängerung zu bekommen – immerhin erfolgreich. Er sagte seinen Mitfreiwilligen Bescheid und ein paar anderen Freunden. Er meinte, es wäre wohl gut, sich um acht Uhr am Paparazzi-Club in Masaki zu treffen, er würde auch da sein. Nachdem sich das Video für seine Kamera-Spendenkampagne noch sehr hinzog, kam er schließlich um halb zehn im nächtlichen Masaki an, die Freunde warteten schon. G. gibt nicht so gerne Eintrittsgebühren aus, auch wenn es nur 10.000 Shilling für ein vermutlich sehr gutes Konzert sind. Also sagte er zur Ticketverkäuferin, sie seien Freunde von M., der an diesem Abend auftreten würde, was ja auch halbwegs stimmte, immerhin hatten sie schon telefoniert. Die Verkäuferin fragte, ob sie schon auf der Gästeliste seien. G. sagte: Noch nicht. Die Verkäuferin hielt G. die Gästeliste hin, wo er seinen Namen und die seiner Freunde in der Handschrift der Person hinschrieb, die schon andere Namen auf die Liste gekliert hatte. Offenbar eine tolerante Gästelisten-Praxis. Aber ohnehin hat G. den Snobismus, der in Bezug auf Gästelisten in Deutschland teilweise herrscht, in Tansania bisher nicht erlebt und auch nicht vermisst.

Die Bar war krass. Sie hätte überall in der westlichen Welt sein können. Es hingen keine Lampen an halb abgerissenen Kabeln von der Decke. Die Toiletten waren sauber, alle Kacheln waren sauber verfugt, die Metalloberflächen rostfrei. Die Klimaanlage sorgte für frostige Temperaturen – Nordhalbkugel. Es spielte eine Vorband. G. zog sein altes Nokia aus der Tasche, dass er wegen seines einsamen Heimwegs an Stelle des Smartphones dabei hatte und kam sich arm vor. Um ihn herum iPhones, Markenklamotten, Expats und Locals, die Whiskey tranken und Gin. G. bestellte eine Cola, einerseits wegen der Antibiotika, die er gegen eine Lymphknoten-Entzündung nahm, andererseits, weil Alkohol in teuren Clubs auch dem Budget von Weltwärts-Freiwilligen nicht besonders bekömmlich ist. Zwei Kolleginnen von Mi. aus Schweden waren auch da und G. hat sich gefreut, mit ihnen zu reden. Wenn er Schwedisch spricht, steht er wieder auf der Landstraße bei Ingelsbo, es hat zwanzig Grad, stahlblauer Himmel und es riecht nach Wald.

Dann lieh er sich Mis. Smartphone aus, um sich ein Bild von M., dem Musiker, anzuschauen, damit er ihn erkennen könnte. Aber er wurde dann auch von einem anderen bekannten Musiker angesagt, dem wohl einzigen bekannten weißen Musiker in Tansania, Mzungu Kichaa. Und die Musik, die dann kam, war wirklich Oberklasse. Selten hat G. so unbeschwert getanzt, ohne sich über den unfähigen DJ oder Mainstream-Musik zu ärgern. Nur der Tanzstil anderer Deutscher deutete daraufhin, welche Art von Musik diese normalerweise hörten, aber das war weit weg. Nach dem Konzert gelang es G., noch kurz mit M. zu reden. Vielleicht kann er über ihn eine Trompete ausleihen. Denn diese vermisst G. sehr. Das ist ihm klargeworden, als er morgens in Sansibar auf einem alten Fischerboot saß und auf den Wellen schaukelte. Ohne Musik geht es nicht.

Der Rückweg vom Konzert war theoretisch schön. Eine laue Nacht in einem schönem Villenviertel, Fahrrad fahren, bei einem Freund in der Firma in einem wirklich schönen Haus übernachten. Real ist das Problem in Masaki, dass es nachts zu den unsichersten Gegenden von Dar Es Salaam gehört. Die Villen haben hohe Mauern und Starkstrom-Zäune. Dahinter ist es sicher. Davor sitzen Wachleute, die im Zweifelsfall nur ihr Grundstück bewachen. Dazwischen liegen große, völlig verlassene Passagen. Die meisten davon sind wirklich verlassen, aber man weiß es nicht. G. schaltete in den höchsten Gang, Stirnlampe auf volle Helligkeit, Ausleuchtung bis hundert Meter. So raste er durch das menschenleere Masaki. Er verpasste die erste Abzweigung, die bei Nacht völlig anders aussah. Hielt an, fragte Wachleute nach dem Weg. Diese sahen ihn an, als wäre er verrückt. Ein Weißer allein nachts auf dem Fahrrad in Masaki. Erstens: Ein Weißer. Das perfekte Opfer für Straßenräuber. Zweitens: Allein. Drittens: Nachts. Viertens: Auf dem Fahrrad. Und dann noch in Masaki. Aber G. hatte in diesem Moment ja keine große Wahl. Er wusste die grobe Richtung und hoffte, dass ihn niemand anhalten würde. Rechts abbiegen, große Straße runter, wieder rechts, Allee, unübersichtlich. Schemen, in die Straßenmitte ziehen, nur ein Baum. Wieder auf der richtigen Straße, volles Tempo. In hundert Meter Entfernung drei Personen, keine Wachleute. G. geht davon aus, dass es nur sehr wenig Berufsräuber gibt. Aber wenn man wirtschaftlich armen Menschen eine Versuchung präsentiert, ist das dann nicht die Gelegenheit? Glücklicherweise schirmte ein entgegenkommendes Auto G. von der anderen Straßenseite ab, als er vorbeifuhr. So würde er nie erfahren, ob es nur drei Jungs auf dem Heimweg waren oder ob sie auf jemand warteten. Adrenalinspiegel oben fuhr G. weiter, er nahm den zweiten Abzweig, den er von den Straßenverhältnissen her als besser in Erinnerung hatte. Die erste Straße hat Pfützen über die ganze Breite und Sandsackdämme, über die man sein Fahrrad tragen muss, sind gefährliche Engstellen. Die zweite Straße führt durch ein Schulgelände. Das Tor war bis auf die Pforte zu. G. wollte auf keinen Fall anhalten, bog rechts ab und kam über eine dunkle Nebenstraße auf der Seite des Schulgeländes heraus. Rechts ein Wassergraben, links Baracken. G. fuhr mit vollem Tempo weiter, dann endete die Straße. Lichter aus, Fahrrad auf die Schulter. G. rannte durch den Sand zwischen den Baracken durch. Wenn alles voller Leute ist, strengt das an. Aber es ist auch sicher, weil immer jemand zur Stelle ist, wenn man Hilfe braucht. Hier war niemand. Glücklicherweise auch niemand Böswilliges. G. keuchte. Er kam beim zweiten Tor an. In der Straße war noch ein wenig Licht, Verkäufer schlossen ihre Geschäfte. Ein paar Männer saßen herum. Aber nachts sind die Bedingungen anders. Tags grüßt G. eine solche Gruppe freundlich, sie werfen sich ein paar Worte zu und die Männer grüßen ihn zurück. Nachts ruft G. „Salama! Usiku mwema!“, was soviel bedeutet wie „Sicher/Gut, Gute Nacht“ und die Männer antworten nicht. Oder sie antworten brummig, weil sie wissen, dass sie die Herren der Straße sind und G. ein Eindringling.

Mit voller Geschwindigkeit bretterte G. durch die Schlaglöcher, den tiefsten wich er aus, Gabel an der Belastungsgrenze. Er war seinem Fahrrad dankbar, dass es das mitmachte. Es ist ein altes Mountainbike, doch bei dieser Performance könnte es Paris-Roubaix mitmachen, das härteste Radrennen weltweit. Links abbiegen, Straße runter, hohe Mauern, rechts, dann war es geschafft. G. stand vor dem Tor, außer Atem, klopft, ruft dem Wächter zu. Er öffnete und G. dankte ihm. Im Haus angekommen, stellte sich G. erst einmal unter die Dusche. Wieder herunterkommen. Es war nichts passiert. Aber G. hatte sich unsicher gefühlt. Ob das objektiv berechtigt war, wusste er nicht. Aber es hatte in diesem Viertel schon viele Überfälle gegeben und außerdem warnte jeder vor der Gegend. Natürlich gibt es auch intersubjektive Vorurteile. Aber man sollte sich nicht zu sehr darauf verlassen, dass solche Warnungen Vorurteile sind. Was er beim nächsten Mal tun würde, wusste er nicht. Vielleicht auf die anderen warten und hinter deren Bajaj (Ape-Taxi) hinterherfahren, bis er an einem nahen Punkt zu seinem Ziel war. Aber es würde immer gefährliche Stellen geben, solange man nicht permanent einen Fahrer hatte und selbst dann gäbe es die Gefahr, dass man an irgendeinen Ort gebracht würde. Einfach zu Hause bleiben? Dann lebt man nicht. Bisher war G. noch nichts Schweres zugestoßen, aber er wusste, wie sich ein Überfall anfühlt. Das wollte er nicht wieder erleben. Und doch war es besser, als in einem mentalen Bunker zu leben und sich irgendwann einen physischen zu wünschen. Er starrte an die Decke. Teakholz. Zumindest heute war darüber keine Entscheidung mehr zu treffen. Er schlief ein.

Dar Es Salaam, den 21. Januar 2016

Technische Geräte haben teilweise ähnliche Schwierigkeiten wie Menschen: Sie altern. Nach viereinhalb Jahren musste ich mich nun von meiner Digitalkamera verabschieden. Seit ihrem vierten Geburtstag hatte sie schon immer wieder Rentenansprüche angemeldet, aber ich hatte sie immer wieder vertröstet und ihr gut zugeredet, sie ein paar Mal zerlegt und musste gestern schließlich einsehen, dass ihre Zeit wohl gekommen war. Denn wie sollte man einem Gerät eine Fehlerdiagnose stellen, das einfach gar nichts mehr tut, wenn man den Einschaltknopf betätigt? Sie schweigt und ihr Betriebssystem ist wohl schon in den Gerätehimmel entschwebt.

Wahrscheinlich ist eine Kamera kein Wesen. Aber es ist dennoch so, dass ich einen Bezug zu ihr hatte. In der Zeit, in der ich mit ihr fotografiert habe, hat mich meine Kamera an viele Orte begleitet. Ich erinnere mich an viele spannende, schöne, abenteuerliche Situationen, wenn ich sie in der Hand hatte. So auch an diesem Mittwoch, als wir morgens zu einem Brand im größten Geschäftsviertel von Dar Es Salaam gerufen wurden. Sie wartete treu in meiner Brusttasche, bis ich meine Arbeit als Feuerwehrmann getan hatte und Zeit fand, sie hervorzuholen und einige Bilder aufzunehmen. Bilder, die ich gerne mit euch teile.

Es wird Zeit, sich nach einer Nachfolgerin umzusehen. Ich sehe mich derzeit nach einem geeigneten Modell um. Dieses wird sich finden lassen. Es gibt einen weiteren Punkt, in dem ich allerdings auf die Unterstützung von Freunden, Bekannten und Lesern hoffe, auf Euch hoffe. Als Weltwärts-Freiwillige dürfen wir keine bezahlte Arbeit im Gastland annehmen. Sonst würde ich mich bemühen, mit ein, zwei Aufträgen mein Taschengeld aufzubessern und eine neue Kamera zu kaufen.

Deshalb werde ich Euch fragen, mir zu helfen. Es ist eine Crowdfunding-Kampagne auf Generosity.com online gegangen, wo ihr mich unterstützen könnt. Die Seite findet sich hinter dem Link http://igg.me/at/evf5LgUuQmU. Wenn ihr, jede und jeder nach eigenem Vermögen, ein Stückchen dazu beitragen könnt, bin ich sehr froh. Und wenn ihr meine Freude an der Fotografie teilt, werdet ihr bald wieder scharfe Bilder, die euch Geschichten erzählen wollen, anschauen können. Und ihr werdet wissen, dass ihr ein gutes Stück dazu beigetragen habt, dass diese Geschichten erzählt werden.

Eine positive Nachricht gibt es allerdings: Mein defektes Notebook wird auf der Heimreise Gesellschaft haben, sodass es sich auf dem langen Flug nicht einsam fühlt.

Rückblick

Hier findet ihr eine Auswahl an Bildern und Orten, an die mich meine Kamera begleitet hat. Es sind gute Erinnerungen, die ich mit ihnen verbinde. Sie werden die Kamera noch lange überdauern. Welche Orte erkennt ihr wieder? Der erste Kommentator oder der Absender der ersten E-mail mit einer richtigen Antwort bekommt eine Postkarte mit einem unveröffentlichten Abzug aus Tansania.

Montag, der 18. Januar 2016

G. mag es, wenn es dunkel ist. Wenn es dunkel ist, klingelt sein Wecker noch nicht. Manchmal klingelt der Wecker auch im Dunkeln. So wie an diesem Montag. Immerhin war G. vorgewarnt. Bereits um viertel vor sechs hatte er D. und L. das Haus verlassen hören, die für den Kilimanjaro-Marathon trainieren. G. tut das auch, aber erst ab sieben auf der Wache. Also aufstehen, duschen, hoffen, dass das Wasser reicht. Tasche packen. Die Antidiebstahltasche hat sich bisher bewährt, denn sie ist noch da. Allerdings kämpft sie als Prototyp mit diversen Mängeln, sodass sich G. freute, als er auf der Wache ankam, ohne dass sein Arm gänzlich eingeschlafen war (das Schultergurtpolster ist zu dünn) oder die Tasche ihren Inhalt auf der Straße verstreut hatte (Die Nähte sind teilweise von sparsamer Qualität).

Das morgendliche Lauftraining absolvierte G. wie jeden Tag. Anschließend hatte S., der bei Freunden übernachtet hatte, schon Frühstück beschafft und G. hatte an die Nutella gedacht. Nutella: Sie gehört wie Cola und Müsli in den Vorratsschrank jedes Expats, der ein wenig auf sich hält. Warum, weiß G. nicht,da er in Deutschland eigentlich kein riesiger Nutella-Fan ist. Aber er weiß einfach, dass ein Wrap aus einem noch warmen Chapati, einer Banane und ausreichend viel Nutella einfach eine Basiszutat eines gelungenen Morgens ist. Dann wartete immer noch die Anfrage um Material an das Innenministerium, doch heute war endlich jemand da, mit dem man den Inhalt besprechen konnte. Das ging auch konstruktiv voran, nur um die Tatsache, dass dieser Verantwortliche gerne im Rahmen der Anfrage einen Dienstcomputer für sich zu Hause im Wert von ca. 700€ beantragen wollte, sorgte für eine kurze Diskussion. Letztendlich einigten sie sich darauf, dass G. sich bemühen würde, anderweitig einen Rechner zu beschaffen. Dann schrieb G. noch ein paar private E-mails, die schon lange auf Antwort gewartet hatten. Es störte ihn ein wenig, dass einer der Feuerwehrlehrlinge, der ein Tölpel ist, wie er im Buche steht, hinter G. stand und versuchte, seine Mail an A., eine kanadische Freundin, mitzulesen. Auf die Frage, warum er denn das Fenster geschlossen habe, meinte G. etwas unwirsch, er müsse im Antragsdokument noch etwas nachschauen. Dann wartete Abwechslung, denn G. durfte eine Lasche an den Landcruiser der Feuerwache Temeke anschweißen. Dies gelang ihm auch mit der einzigen, feuchten und abgeschlagenen Elektrode, die auf der Wache zu finden war. Dann schrieb G. an seinem Bericht weiter, während alles dafür vorbereitet wurde, ein Leck im großen Tanklöschfahrzeug zu schweißen. Dieses zerfällt langsam. Wegen gerissener Schweißnähte läuft auch der Schaumtank immer voll Wasser, was nicht allzu schlimm ist, da der Schaum immer in separaten Kanistern mitgeführt wird. Insgesamt nimmt die Verwindungssteifigkeit des Tanks aber mit jedem Riss ab. G. hat alles fotografiert und bereitet zur Zeit eine Beschwerde an den deutschen Hersteller vor, der offenbar nicht in der Lage war, ein Fahrzeug zu bauen, das elf Jahre lang ca. zweimal in der Woche tansanischen Straßenverhältnissen standhält.

Dann musste noch einer der Mechaniker den Chef der Wache, M., um Geld fragen, um Schweißdraht kaufen zu können. Dieser spendierte großzügig den Draht, mit herablassender Geste und keinesfalls so, als ob sein Job davon abhinge, dass die Wache funktioniert. Der Wachleiter ist ohnehin der größte Arsch am Platz, wie G. meint. Er hat, wie allen Angestellten bekannt ist, keinerlei Ahnung von irgendwelcher Feuerwehrarbeit. Er behandelt seine Untergebenen von oben herab beziehungsweise er ignoriert sie, da er ohnehin die meiste Zeit im Büro sitzt oder mit seinen Assistenten, die ihm zuhören müssen, plaudert. Das hat den Vorteil, dass man ihn die meiste Zeit auch ignorieren kann. Nur wenn man Geld oder Zustimmung für irgendein Projekt braucht, muss man leider mit ihm reden. G. verzichtet dabei vorsichtshalber auf die übliche Höflichkeitsfloskel für Vorgesetzte und bemüht sich, so zu wirken, als würde sein Kiswahili dafür nicht ausreichen. Na ja, die freundschaftliche Basis ist eher schmal, aber man kommt miteinander aus. So mächtig ist M. auch wieder nicht und in den meisten wichtigen Fällen kann man ihn umgehen.

Zurück zum Fall: Irgendwann war der Schweißdraht da und G. durfte sich im Autogenschweißen beweisen, das er während der Ausbildung ungefähr zweimal geübt hatte. Anschließend bügelte ein anderer Mechaniker die gröbsten Schnitzer in der Schweißnaht aus. G. hatte trotzdem das Gefühl, an diesem Tag wieder einmal nützlich zu sein. Kurz vor Feierabend fragte dann noch C., ob G. den Feuerwehrleuten zeigen könne, wie man mit einem Trennschweißer Metallteile zerlegt. G. freute sich, denn es war wieder Aufbruchsstimmung, etwas, das er in den letzten Wochen oft vermisst hatte. Er hatte sich manchmal gefragt, wo denn der Hubschrauber blieb, der auf dem Sportplatz landen und ihn zum Flughafen fliegen würde. Von dort wären es nur zwölf Stunden bis nach Hause. Nur für einen Schneeengel und eine Tasse Tee am Kamin. Aber jetzt war wieder Wind in den Segeln. G. schrieb eine Nachricht an So., ob sie sich zum Abendessen treffen wollten. G. wollte mal wieder plaudern. So. antwortete nicht. Das war nicht so schlimm, denn es gab Spaghetti und niveaulose Youtube-Videos. Handwerker. Und Jungs-WG.

Samstagabend

Es war ein fauler Samstag. Nicht direkt nach Gs. Geschmack, aber immerhin so, dass er wieder etwas Verschnaufpause in dem sonst recht vollen Alltag bekam. Abends wollte er mit So. und A., ihrer Freundin, ins Kino gehen, es sollte Gs. erster Bollywoodfilm werden. Rechtzeitig und bevor das Date von S. und B. richtig Fahrt gewann, brach G. also nach Kariakoo auf, um sich indisches Kino zu Gemüte zu führen. Das wurde allerdings nichts, denn an der Kasse des Kinos stellten die Freunde fest, dass der Film auf Hindi ohne Untertitel sein würde. Also kaufte So. eine Karte für den Bollywoodfilm und A. und G. entschieden sich für „Concussion“, wo es um die lädierten Gehirne von Footballspielern geht. Das Thema fand G. mäßig interessant, die Aussicht auf einen Kinoabend mit A. dagegen umso mehr, denn er mochte sie gerne. Nachdem sie allerdings noch fast zwei Stunden bis zum Filmbeginn Zeit hatten, entschieden sich So., A. und G., noch in eine Kneipe zu gehen.

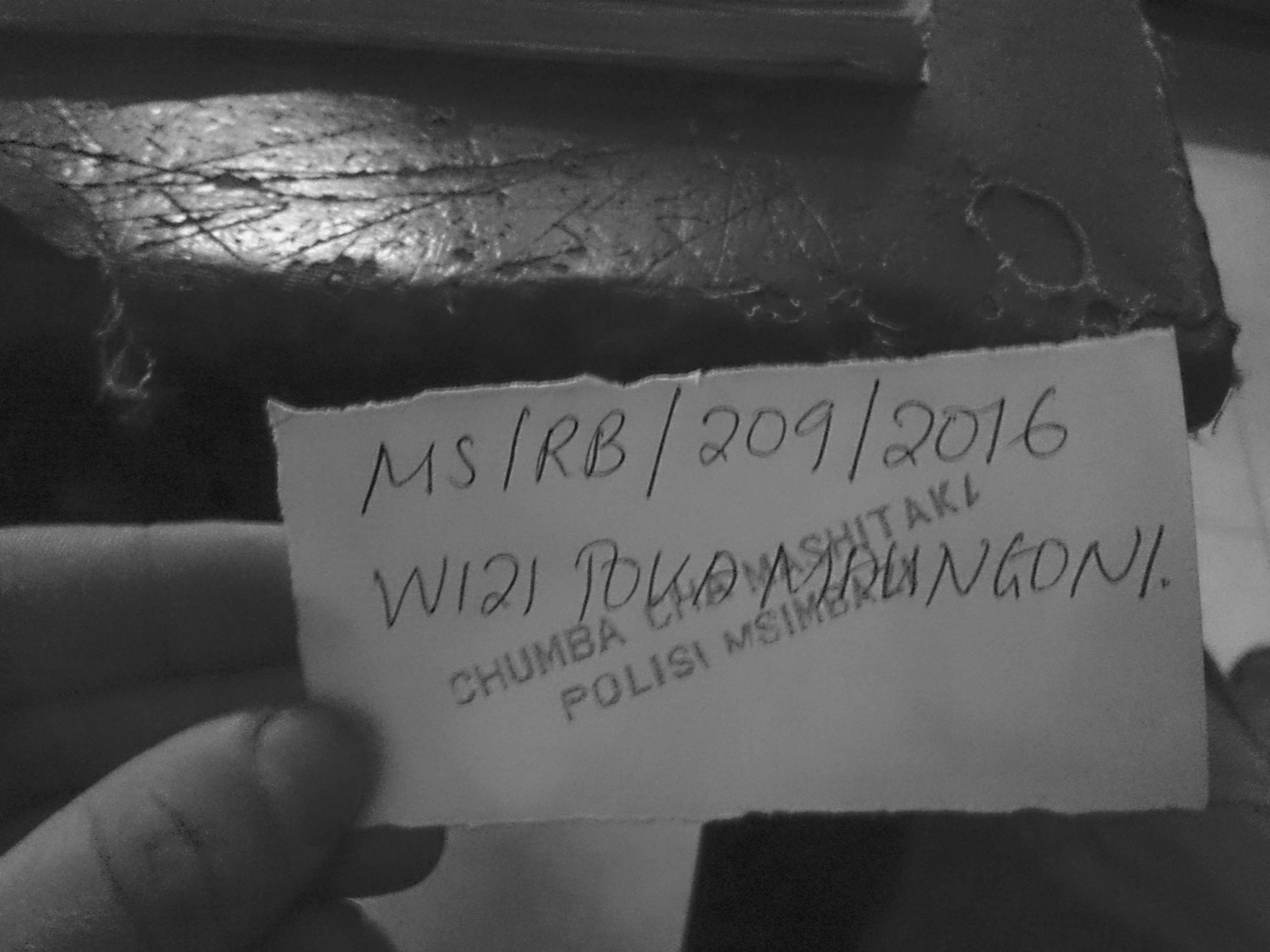

Das hätten sie nicht tun sollen. Denn erstens gab es dort nur Mangosaft aus der Tüte, nicht einmal gekühlt. Und außerdem wurden die drei auf dem Rückweg zum Kino überfallen. Zunächst sah es nur so aus, als würden ein paar Jungs die Mädchen anquatschen wollen, was ungefähr so außergewöhnlich ist wie die Punkte auf einem Fliegenpilz. Wenn die Verehrer allerdings eine Machete hervorziehen und Leuten Handtaschen wegnehmen, gehört das nicht mehr zu den gewöhnlichen Strategien. G. reagierte unbewusst mit der Routine, mit der er sich schon im Kindergarten gegen die großen Bösen verteidigt hatte: Chaos stiften und irgendwie durchwühlen. Erst brüllten er und der Machetenmann sich an, dann merkte G., dass ihn mehrere Hände packten. Er riss sich los und fiel hin. Eigentlich hatte er im Besonderen einen Gedanken im Kopf: Diese Hurensöhne kriegen mein Smartphone nicht. Er dachte an die schönen glatten Konturen seines Sony, das er diesen „Jugendlichen“ (eines der Synonyme für große, unberechenbare andere Kinder aus Gs. Kindheit) nicht geben wollte. Wie demütigend das wäre. Schlimmer noch, als den Besuch des Innenministers zu verpassen. Er rappelte sich noch einmal auf und sprang ein paar Meter weg von den Verfolgern. Dann schaltete sich Gs. Gewissen ein, das ihm sagte, dass er seine Freundinnen nicht im Stich lassen könnte. G. drehte sich um. Die Täter hatten mit As. Smartphone, Sos. Kreditkarte, etwas Bargeld und beiden Handtaschen ihr Plansoll offenbar erfüllt, denn sie rannten weg in eine Seitengasse. So., A. und G. rannten über die Straße auf einen bewachten Parkplatz, wo G. erst vergeblich den Polizeinotruf wählte und schließlich, die Wächter hatten die drei inzwischen hinausgeworfen, über den Control Room der Wache einen Kontakt zur Polizei bekam, die ihn abholte. Mit einer auf Zivil getrimmten Anti-Überfall-Patrouille fuhr G. noch einmal zurück an den Ort des Geschehens, wo eine Stunde später natürlich nichts mehr auszurichten war. Dann erstattete er auf der Polizeiwache Bericht. Die Beamten waren freundlich, einer von ihnen begleitete G. sogar zur Wohnung seiner Freunde zurück, wo G. auf dem Sofa übernachtete, da ihm die Heimfahrt angesichts der vielen, vielen einsamen Passagen auf dem Weg nach Magomeni nicht allzu verlockend erschien.

Drei Tage später wäre S. auf dieser Strecke, als er eine halbe Stunde nach G. über die Jangwani-Brücke fuhr, fast überfallen worden. Er konnte sich zwar in ein vorbeifahrendes Auto retten. Die Vorfälle stimmten die beiden dennoch nachdenklich, ebenso wie die Organisation in Hamburg. In einer E-mail wurden die Freiwilligen aufgefordert, die Sicherheitsregeln stärker zu berücksichtigen, gerade angesichts der Tatsache, dass sie inzwischen ein gewisses Gefühl von Sicherheit erworben hätten. Ebenso wurden G. und S. belehrt, es sei wünschenswert, dass sie beim nächsten Mal einfach ihre Wertsachen aushändigen würden. Was für Vollidioten, dachte sich G. im ersten Moment. Aus ihrem Loch mitten in Europa heraus zu fordern, dass man diesen Banditen seine Sachen aushändigt? Diesen niederen Geschöpfen? Nicht umsonst haben wohl Studien ergeben, dass Bedrohung durch Kriminalität eine starke emotionale Wirkung auf Menschen hat, selbst wenn die reale Gefahr eventuell in keinem Verhältnis zur empfundenen steht. Gs. Telefon hat 100€ gekostet, ein Treffer mit einer Machete ist wirtschaftlich gesehen ein größerer Schaden als der Verlust des Telefons. Doch ein bisschen geht es auch um das Prinzip. Ein Mzungu (Weißer Ausländer) ist kein wandelnder Selbstbedienungsladen. Kolonialgeschichte, Kulturrelativismus und Nächstenliebe hin oder her. Klar kann G. nur in diesen Relationen denken, weil er in sozial besser gestellten Verhältnissen aufgewachsen ist. Egal wie, er hat die E-mail gelesen und verstanden. Gutgeheißen hat er ihren Inhalt nicht, zumindest nicht emotional.

G. hat sich eine Anti-Raub-Tasche geschneidert, bei der der Trageriemen abgeht, wenn man eine Reißleine zieht. Er hat gemeinsam mit S. das Internet nach schnittsicheren Handschuhen durchforstet und sich über Schlagstöcke informiert. Der gepanzerte Humvee ist erst bei sehr großzügiger Spendentätigkeit aus der Heimat drin. Die Backdoor im Tigo-Mobilfunknetz zum Tracking von Verdächtigen muss dagegen nur noch gefunden werden. Mal sehen, wie es wirklich wird. G. weiß, dass Gehorsam angesichts von willkürlichem Zwang eine große Demütigung für ihn darstellt. Und er weiß auch, dass man manchmal keine Wahl hat. Beim ersten Mal ist er mit dem Schrecken und ein paar Schrammen davongekommen. Falls es ein zweites Mal gibt, kommt ihm sicher wie im Film Superman zu Hilfe. Let’s go to the movies.

Travelling to Zanzibar together with friends to celebrate New Year’s Eve

Visiting two fire stations on the island

Enjoying free time at the beach, swimming and snorkeling

Exploring Stone Town